予防接種健康被害救済制度

予防接種により健康被害が起きた場合に救済制度があります。

予防接種には大きく分けて、「定期予防接種」と、「任意予防接種」がありますが、「定期予防接種」で生じた健康被害が予防接種健康被害救済制度の対象となります。

「任意予防接種」で生じた健康被害は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度(PMDA)」が請求先となりますので、医薬品副作用被害救済制度のサイトをご確認ください。

1.予防接種健康被害救済制度について

- 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

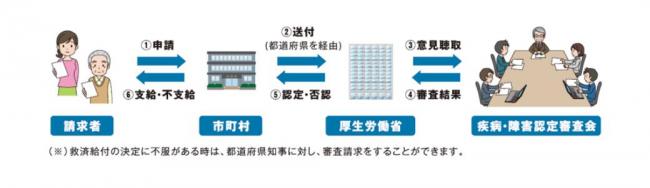

- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費等の給付)が受けられます。

- 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト))で、因果関係を判断する審査が行われます。

詳細な救済制度の内容につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

厚生労働省の予防接種健康被害救済制度の案内パンフレットはこちら

厚生労働省の健康被害救済制度の考え方のパンフレットはこちら

(参考)予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較 [PDFファイル/253KB]

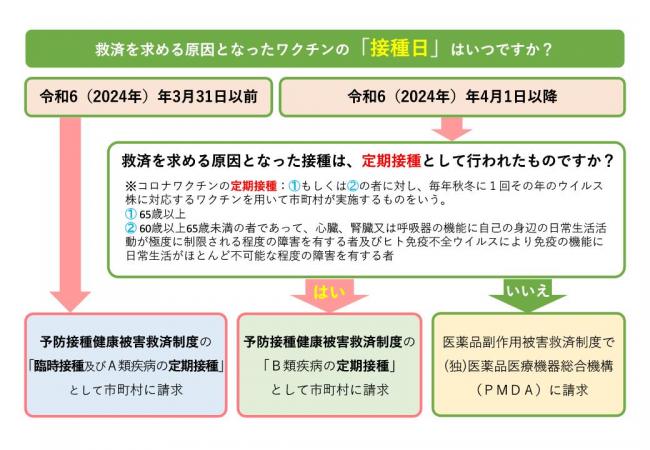

コロナワクチン接種に係る取扱いについて

コロナワクチン接種は、令和5年度(令和6年3月31日)までは「特例臨時予防接種」の位置付けでしたが、令和6年度(令和6年4月1日)からは「定期予防接種(B類疾病)」となりました。

なお、令和6年4月1日以降、定期予防接種の要件を満たさないコロナワクチン接種は、「任意予防接種」の位置付けとなります。

2.申請から認定・支給までの流れ

出典:厚生労働省リーフレット「予防接種救済制度について」

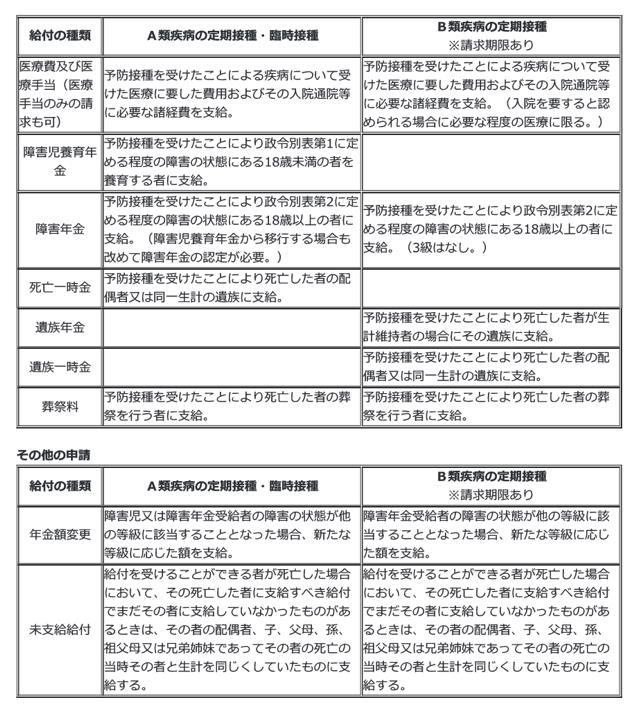

3.給付の種類

※B類疾病の請求期限

医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

4.申請方法

- 申請先は、予防接種を受けた時点で、住民票を登録していた市町村です。

- 請求には、予防接種を受ける前後の診療録(カルテ)など、必要となる書類があります。必要な書類は、申請内容や状況によって異なります。申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。

- 現在の制度内容の詳細や、必要書類等は厚労省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。

注意事項

- 必要書類の作成に文書料がかかる場合がありますが、費用は請求者の自己負担となります。

- 必要書類を自己負担により取得したとしても、審査の結果、認定されない場合があります。

- 救済制度では、国の認定結果を通知するまでに年単位の長い時間を要する場合があります。

(参考)副反応に関する相談について

まずは、一般的にワクチン接種後には、身体が免疫をつける反応を起こすため、発熱や接種部位の痛みや腫れなどの軽い副反応が多くの方に出現するとされています。多くは2・3日でおさまりますが、接種後に気になる症状があったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

お問い合わせ

戸田市福祉保健センター 保健政策・感染症対策担当

住所:〒335-0022埼玉県戸田市大字上戸田5番地の6

電話:048-446-6479